Instrument Performance test 2022 No.01 TOKYO DYLEC 社内レポート

概 要

米国TSIが開発した軟X線中和器(モデル3088)は軽量・小型で、9.5 keV以下の低エネルギーX線源を有する中和器である。その中和性能は粒子の種類に関係なく従来のAm241中和器と比較しても同等で、データの再現性も高いことを過去のTOKYO DYLEC 社内レポート(2021 No.01、PDF)で報告した。軟X線中和器は粒径分布計測器(SMPS)や静電分級器(DMA)の中和器として使用するケースが多い。その目的は測定対象となるエアロゾルを平衡帯電状態にすることであり、安定した中和性能により精度の高い測定が可能となっている。軟X線中和器のアプリケーションは幅広く、エアロゾル発生器との組合せで使用されるケースもある。その際の役割は、エアロゾル発生器から発生したエアロゾルは強帯電状態となっているケースがあるため、それを中和することである。エアロゾルの挙動は粒子サイズや濃度だけでなく、粒子の帯電状態にも依存することから、エアロゾルを正しく計測・制御する上で帯電状態をコントロールすることは重要であると考えられる。例えば、帯電したエアロゾルは配管途中で静電影響によりロスすることがある。また、エアフィルタによるエアロゾルの捕集効率は、粒子の帯電状態で異なる場合がある。半導体の分野ではウエハの洗浄装置や検査装置の性能確認のためにウエハ上に模擬的なコンタミ粒子が付着したウエハを製作することがあるが、模擬コンタミ粒子の付着率も帯電状態が関係することから、中和器による中和が注目されている。本レポートでは、帯電したエアロゾル粒子が軟X線中和器を通過後に中和されていることを確認するため、複数のエアロゾル発生器やエアロゾルエレクトロメータを用いて試験を実施したので、その詳細を報告する。

試験日時: 2021年11月

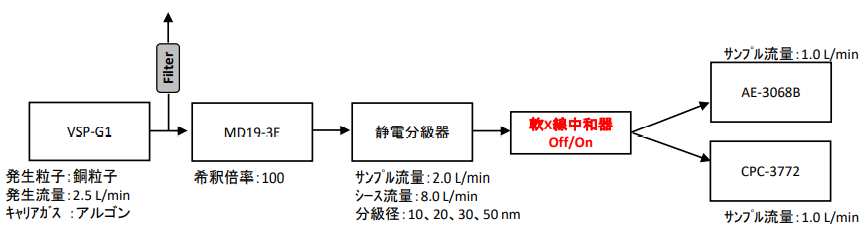

試験手順A:

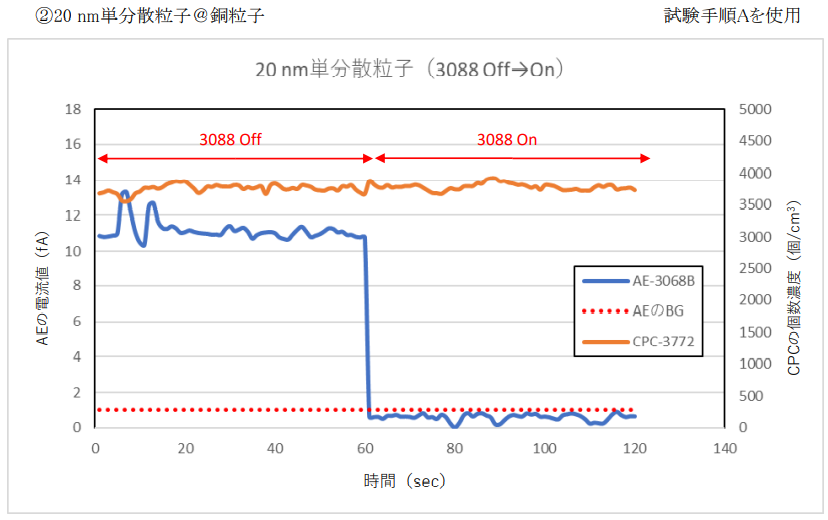

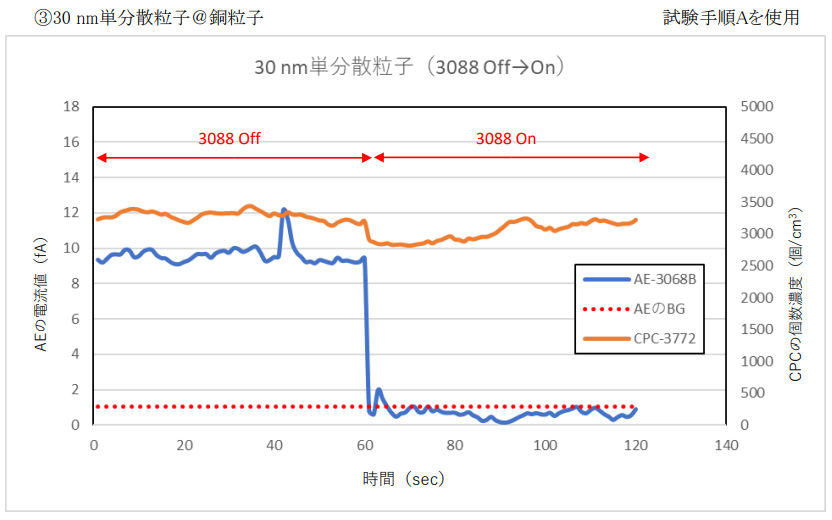

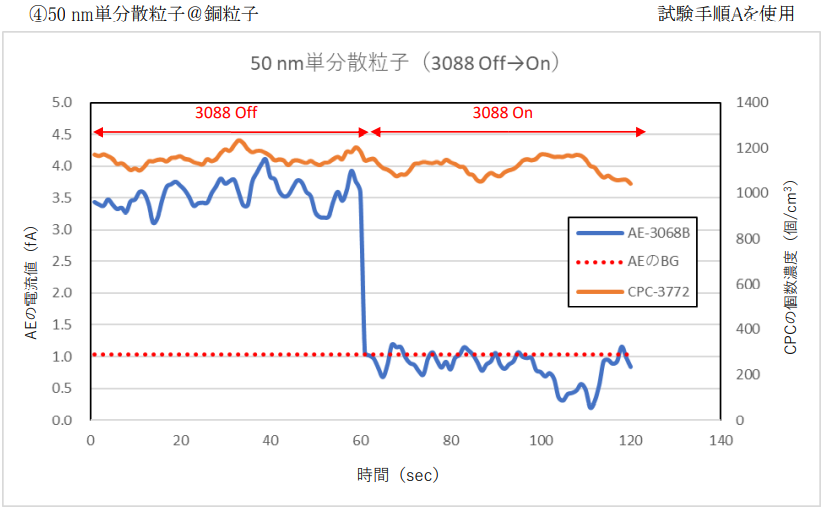

以下のフロー図が示すようにVSP-G1で発生した銅粒子をロータリー式希釈器であるMD19-3Eで100倍に希釈した後にDMAで粒径毎に分級した。分級する粒径は10、20、30及び50 nmとした。DMA分級後の+1価に帯電した単分散粒子を軟X線中和器に流し、その後にエアロゾルエレクトロメータ及び凝縮粒子カウンターでそれぞれ2分間測定した。2分間測定で前半の1分間は軟X線中和器をOff設定、後半の1分間はOn設定とした。

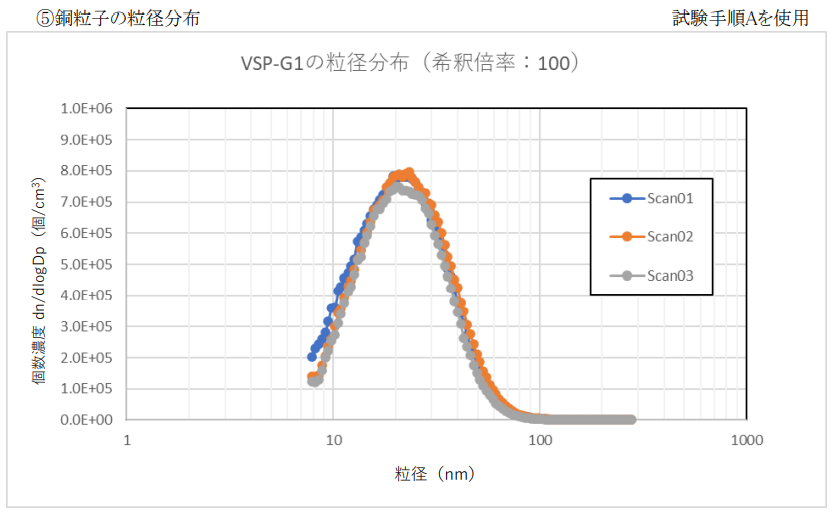

また銅粒子の粒径分布を参考データとして確認するため、MD19-3Eで100倍に希釈した後の粒径分布をSMPSで測定した。

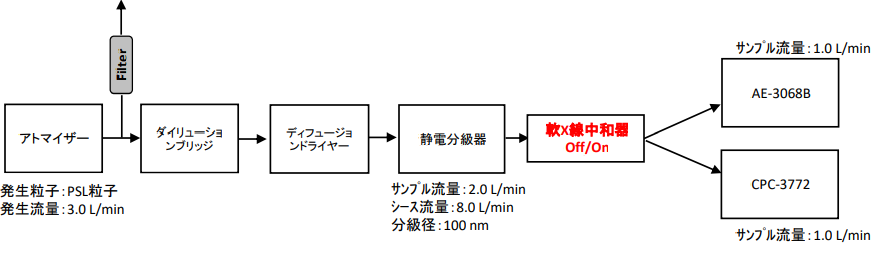

試験手順B:

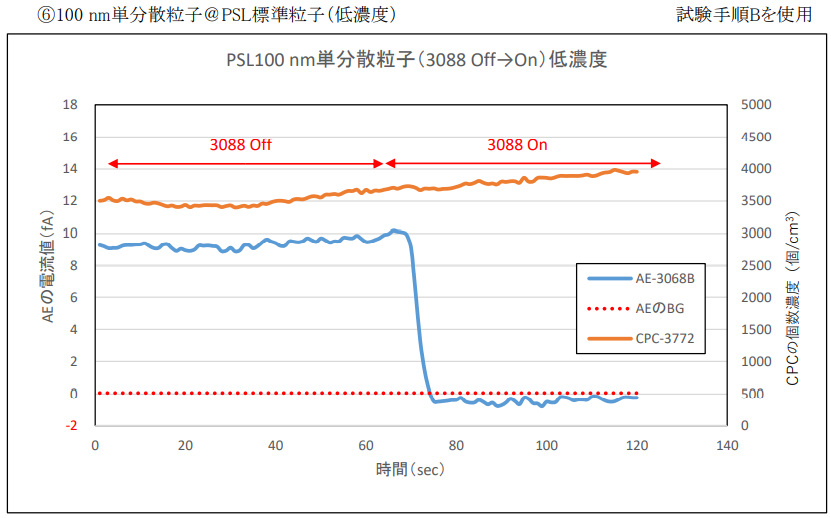

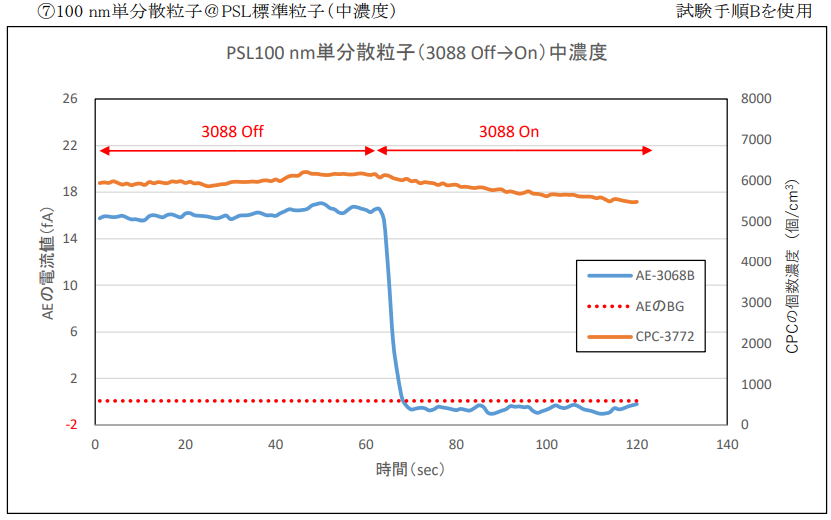

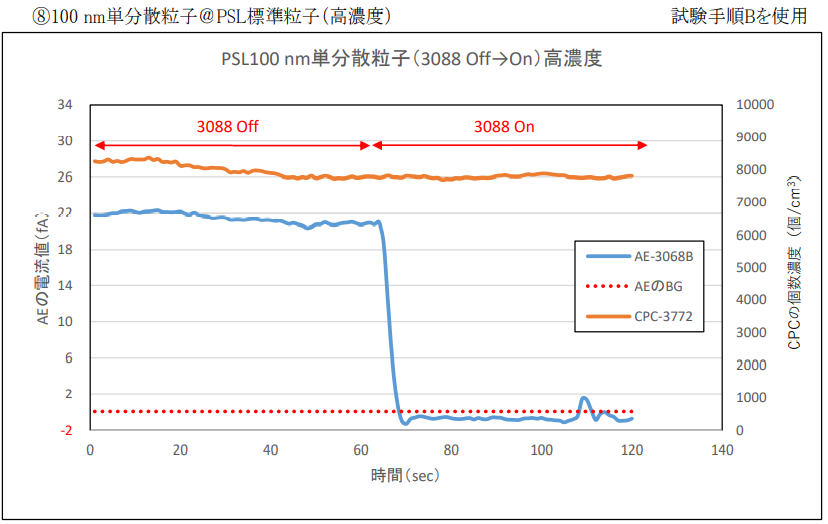

以下のフロー図が示すようにエアロゾルアトマイザー及びディフュージョンドライヤーを用いてPSL標準粒子(100 nm)を噴霧・乾燥し、その後にDMAを用いて100 nmで分級した。DMA分級後の+1価に帯電した単分散粒子を軟X線中和器に流し、その後にエアロゾルエレクトロメータ及び凝縮粒子カウンターでそれぞれ2分間測定した。2分間測定で前半の1分間は軟X線中和器をOff設定、後半の1分間はOn設定とした。また個数濃度の調整はダイリューションブリッジで行った。

試験機器:

- 発生器: vsPartice社 VSP-G1

・粒子材料:銅粒子

・発生流量:2.5 L/min

TSI社 エアロゾルアトマイザー(モデル3079A)

・粒子材料:PSL標準粒子 100 nm

・発生流量:3.0 L/min - 希釈器: TESTO社 MD19-3E

・希釈倍率:100 - 分級器: TSI社 静電分級器(モデル3082)

・DMAモデル :3081A

・サンプル流量 :2.0 L/min

・シース流量 :8.0 L/min - 中和器: TSI社 軟X線中和器(モデル3088)

- 検出器: TSI社 エアロゾルエレクトロメータ(モデル3068B)

TSI社 凝縮粒子カウンター(モデル3772)

・サンプル流量:1.0 L/min(AE、CPC共に)

結果及び考察

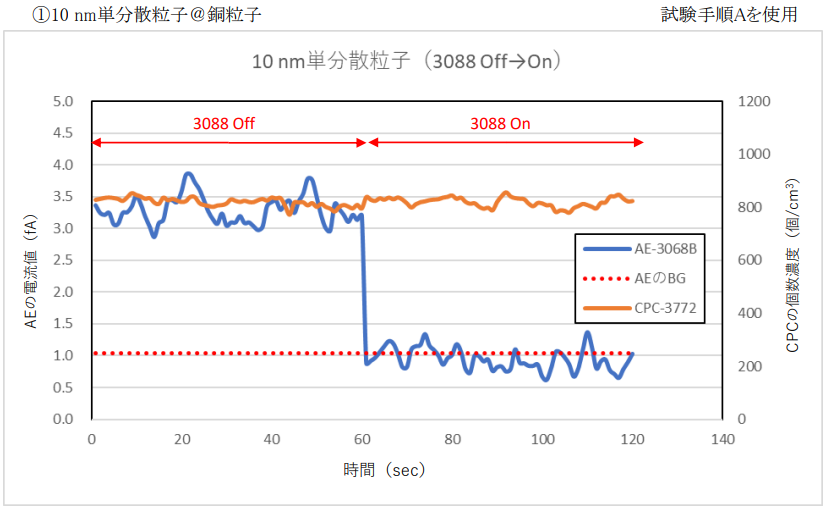

・試験結果①に10 nm単分散粒子(粒子材料:銅粒子)の結果を示す。個数濃度は約800個/cm3で軟X線中和器のON/OFF設定に関係なく安定した個数濃度を示していた。一方でエアロゾルエレクトロメータで検出した電流値は軟X線中和器のON/OFF設定で大きく変動しており、軟X線中和器をOn設定後の電流値はエアロゾルエレクトロメータのBGレベルまで減少していた。

・DMA分級後の粒子は+1価に帯電していることから、軟X線中和器がOFF設定の場合にエアロゾルエレクトロメータは帯電粒子の電流値を検出しているが、軟X線中和器をON設定直後に電流値がBGレベルになっていることから、帯電粒子は軟X線中和器を通じて中和状態になったと考えられる。

・DMAの分級径を20、30、50 nmでも実施した結果、分級した粒径により個数濃度は異なるが、試験結果は①と同様の傾向であったことから、軟X線中和器は分級径に依存することなく帯電粒子を中和状態にしたと考えられる。(試験結果②~④参照)

・試験結果⑥~⑧に100 nmに分級したPSL標準粒子の結果を示すが、試験結果は①~④と同様の傾向であった。このことから軟X線中和器は粒子種や粒子濃度に関係なく帯電粒子を中和状態にできていると考察される。

試験結果:

本資料はこちらをクリックするとダウンロードできます。